5G商用第五年,中國建設目標提前完成,通信網絡下一步該怎么演進?如何將先進網絡基礎設施帶來的效能最大化?成為中國通信產業的必答題。

近日在中國5G發展大會上,工信部相關負責人介紹,截至今年10月底,中國5G基站總數已達414.1萬個,每萬人擁有5G基站29個,提前完成“十四五”發展目標。在國內,5G技術產業已構筑起涵蓋通信芯片、終端、基站設備、設施儀表的完整產業鏈。

對普通用戶來說,5G網絡帶來的最直觀感受,或許只是更快的網速。

但在B端,智能制造、智慧港口、遠程醫療、遠程教育等場景,彰顯了5G的更大價值。中國信通院等機構數據測算,5G商用五年來,直接帶動經濟總產出約5.6萬億元,間接帶動約14萬億元。2023年,中國以5G為代表的移動生態系統,創造約800萬個就業崗位。

技術的進步永無止境。尤其是當5G商用邁向縱深,更多場景、更多需求和更多痛點出現,推動著通信網絡繼續向前演進,5G-A正是在這樣的背景下成為確定性方向。

5G-A全稱是5G-Advanced,是5G向6G的過度階段,也被稱作5.5G。去年下半年以來,華為相繼完成5G-A全部功能測試和技術性能測試,在多項5G-A上下行超寬帶技術上取得重大性能突破;中興通訊也展示了5G-A十大創新產品和方案,推動技術商用落地。

在運營商側,截至目前,中國移動的5G-A商用城市已超過300個;中國電信已在上海、廣東深圳發布了5G-A套餐;中國聯通已在廣東佛山建成空域連續覆蓋的5G-A試點網絡。

作為5G的增強版,5G-A的上下行超寬帶能力提升10倍,可實現上行千兆、下行萬兆。但就像之前的通信技術演進一樣,5G-A帶來的也不僅僅是更快的網速,還有更低的時延和更高的可靠性,同時引入了諸多革命性的技術,為B端場景帶來更多賦能。

無源物聯就是5G-A的典型技術應用。

中國5G發展大會現場 圖源:觀察者網

相比傳統的有源物聯網,無源物聯網的核心在于端側“無源”,終端(標簽)無需外置電源或定期更換電池,而是通過能量采集技術量從周圍環境中獲取微能量(如射頻能、光能等),并進行數據傳輸和交互,具備低成本、低功耗、易部署和免維護等優勢。

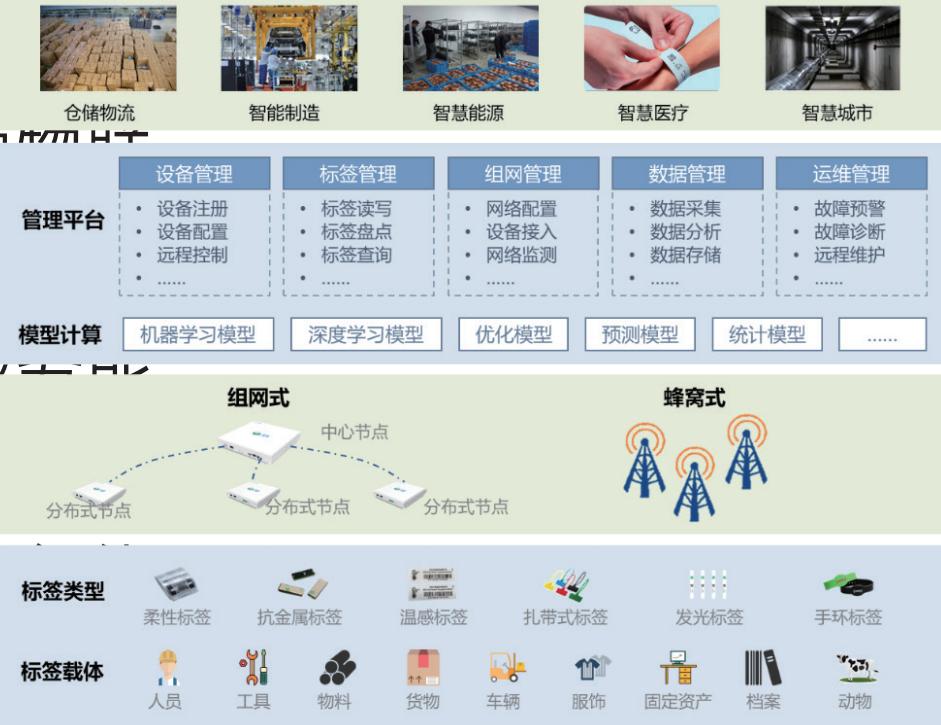

中國移動的相關報告介紹,5G-A無源物聯網的服務架構大致可分為四個維度:

一是由無源物聯網標簽構成的“端”層,這些標簽無需外置電源,可以貼附或安裝在物品、車輛載具和人員上,且具備傳感能力,能夠監測數據;二是網絡層,無源物聯網網絡設備負責向無源物聯網標簽發射能量信號以供其工作,并接收標簽反射回的攜帶數據信號,之后通過有線或無線方式將數據傳送到無源物聯網管理平臺;三是云側,無源物聯網管理平臺主要負責無源物聯網設備管理、終端數據的匯聚處理等,可實現對海量數據的快速處理和深度分析;四是應用層,基于無源物聯網數據,應用平臺面向最終用戶實現業務全流程管理,可將處理后的數據可視化、智能化,促進企業優化流程、提升效率,并做出更加精準的決策。

圖源:中國移動《5G-A無源物聯網應用案例白皮書》

“5G-A無源物聯網通過架構創新、算法創新、能力創新,解決傳統RFID性能受限、場景受限、自動化程度低等問題。通過連續組網、無縫覆蓋,實現‘局域+廣域’全要素、全流程、全生命周期可視化、自動化、智能化管理,可廣泛應用于各行各業資產管理、人員管理、倉儲管理、產線管理、以及環境監測等場景。”報告寫道。

在這次中國5G發展大會上,5G-A無源物聯技術也成為行業各方關注焦點。

華為無線5G-A物聯網解決方案首席陳俊在會上介紹稱,5G-A無源物聯在全產業共同努力下已經進入新的階段。相比傳統有源物聯的億級和十億級連接規模,蜂窩無源物聯的連接規模有望達到千億和萬億級,它的核心是使能“啞設備”實現基本的數字化和智能化,包括原材料、生產工具、貴重資產、快消品和包裝盒等,讓它們可以回答“我是誰、我在哪、我是什么狀態”等等,并且可以上報最終的數量和規模等傳感信息。

他還提到,從行業需求出發,華為持續突破蜂窩無源物聯關鍵技術:在覆蓋側,基于運營商頻譜做了大功率基站和pRRU小站,能夠多頭端聯合供能和激勵,使能下行鏈路極大提升;在標簽側,設計了先進的蜂窩信道編碼以及更高效率的調振技術;在接收側,基于分布式的聯合接收,提升上行解調的靈敏度,最終達成在室內條件下超過100米的覆蓋能力。

“行業比較關注的還有盤存準確率,現有技術只能達到95%左右,距離滿足行業需求還有一定距離。通過蜂窩網絡的Super Cell架構,我們可以聯合多頭端做分布式調度,保證以不同的角度給標簽提供能量和下行信號,再結合多層立體的無線資源管理算法,最終達成準確率超過99.9%。在一些場景下,無源定位能力也是剛需,我們通過多頭端場強定位,疊加指紋匹配定位,再加上參考標簽,能提供基本的無源定位能力,進一步基于天線陣列支持到達角AoA的定位,能進一步提升定位精度,擴展剛需應用場景。”陳俊說道。