因為教學和研究的機緣,我有機會看到以下兩張圖片。圖中的人、事、物、理,應當上溯至清末民初的近代教育轉(zhuǎn)型。清社屋而民國建,1912年1月19日教育部公布《普通教育暫行辦法》,規(guī)定“凡各種教科書,務合乎共和民國宗旨,清學部頒行之教科書,一律禁用”(李桂林等編:《中國近代教育史資料匯編·普通教育》,上海教育出版社2007年版,473頁)。教科書市場需求甚大,此種情勢之下,作為近代中國教育文化出版巨擘的商務印書館迅即組織團隊,編纂這套“共和國教科書”,經(jīng)過教育部審定之后,1912年陸續(xù)正式發(fā)行。這不僅是“中國百年教科書史上唯一的一套以政體命名的教科書”,還創(chuàng)造了“中國百年歷史上版次最多的出版神話”(石鷗:《百年中國教科書論》,湖南師范大學出版社2013版,192頁)。其中,小學階段適用的《新修身》分為初小、高小兩段。初小部分由沈頤、戴克敦編撰,總凡八冊;高小部分由包公毅、沈頤編撰,總凡六冊,另附劉大紳編輯、陳承澤校訂的《公民須知》。以下兩圖皆取自這套共和國教科書《新修身》初小部分第一冊,系新星出版社2020年重印“讀庫·老課本叢書”所收版本,此處省去版心文字及符號。

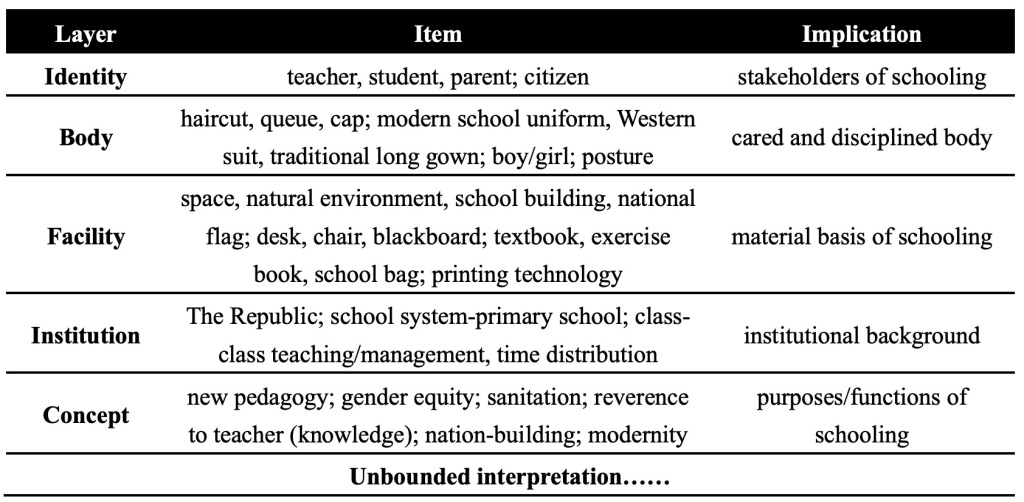

圖1 1912年“共和國教科書”初小《新修身》插圖

新國新民,乃是當時設學立教的要義所在。初小部分《新修身》的編輯大意指明:“本書以養(yǎng)成共和國民之道德為目的,注重獨立、自尊、愛國、樂群諸義,而陳義務求淺顯,使學者易于躬行。”此外,同步編撰發(fā)行“教授書”,詳細提示各課要旨、教授要領(lǐng)、注意要點以及“習問”內(nèi)容。針對第一課“入學”的要旨定為:“是日為學生入學之第一日,先指示學生應守之規(guī)則”;第二課“敬師”的要旨定為:“教師為學生所從習業(yè)之人,理當親愛,本課使學生知敬師之儀式”(秦同培編撰:《共和國教科書教授法·初小部分·新修身》,新星出版社2011年版,4-7頁)。這兩張有形而無聲的圖片,構(gòu)畫的是當年童稚初入學校的日常場景。作為初小“始業(yè)”階段的教科書,《新修身》前兩冊除了課目標題之外,正文僅有圖片,并無文字,這給當時的教學留下發(fā)揮空間,也帶來諸多挑戰(zhàn)。對于百余年后的研究者和讀解者而言,同樣如此。

一、我們能夠“看見”什么

我曾經(jīng)在課堂教學和學術(shù)交流場合,展示過這兩張圖片,請問大家從圖中“看見”了什么。通常情況下,對于這兩幅圖,首先在視覺上最為直觀的對照印象是:右圖為彩色,左圖為黑白;其次,我們會特別留意兩幅圖中占據(jù)視覺空間較多的要素——人物及其體態(tài),以及圖中對于透視技法的運用所產(chǎn)生的視覺效果;而后留意課題文字“第一課 入學”及“第二課 敬師”,并且關(guān)聯(lián)從圖中感知的環(huán)境空間——學校與課堂。最終形成初步理解和印象:這是取自教科書的插圖,描繪初期入學階段的學校及課堂場景,傳遞一種尊師重教的理念。由此,我們初步進入了圖像的“境脈”(Context),但這可能遠遠不夠。

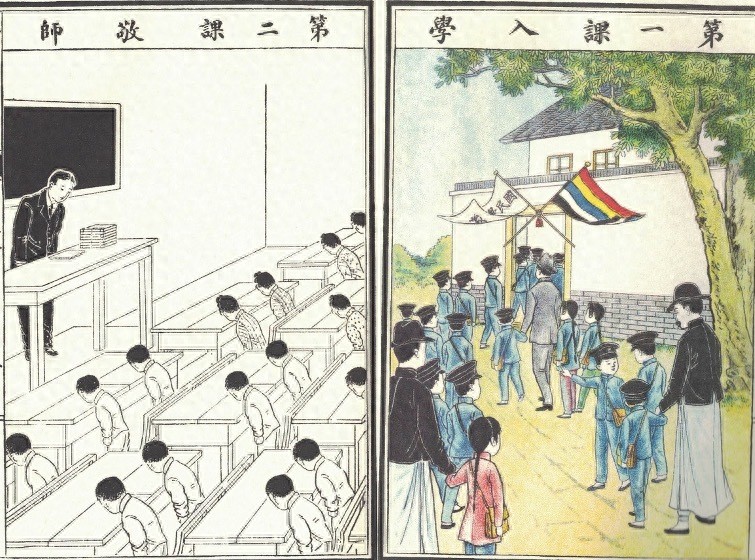

讓我們帶上“深描”之鏡,重新將眼光投向這兩張圖片,盡可能細致地審視和理解其中的所有元素。我們很快就會發(fā)現(xiàn),前一階段的粗略瀏覽中,忽視了諸多細節(jié),而這些對于我們深度“解碼”圖像,具有重要意義。我將其中可能的“圖層”信息,拆解和歸類為以下五層(Layer),并與圖中的部件(Item)元素加以對應,而后嘗試闡明其可能的意蘊(Implication),略供后續(xù)對照參考。

首先來看“身份”(Identity)層面。這兩幅圖給人最為直觀的印象,就是圖中有很多“人”,這些人的身份和角色有所不同。其中,有通過文字和圖像表明的教師,有通過鞠躬姿勢和課桌位置所提示的學生,還有通過入學場景和牽手動作所暗示的父兄家長。從性別而言,還有通過服飾和發(fā)辮所區(qū)分的男生和女生。這些各自不同的身份,代表著學校教育中不同的“利益相關(guān)者”;也正是有了這些人物的共同參與,這份教與學的事業(yè)才能綿延不絕。處在民國初年的語境之下,圖中的所有人物又有一個共同的身份——共和國的“國民”,而非前清教育宗旨首要宣明的需要忠君和尊孔的“臣民”,這也是這套“共和國教科書”命名和編纂的立意所在。

其次,經(jīng)由此種身份辨析,我們可以切入“身體”(Body)視角。兩幅圖中,著意刻畫了諸多的身體部位及其附屬物件。比如不同人物的發(fā)型異同,民國肇建,雖然少數(shù)前清“遺民”仍然留著具有政治身份象征的發(fā)辮,不過作為新式學校教育的展現(xiàn),圖中所有男性皆已剪去辮子,只有部分女生留著長辮。此外,圖中還展現(xiàn)了不同人物的服飾,既有整齊的校服、筆挺的西裝,也有飄逸的長衫;既有發(fā)髻“總角”而不戴帽者,也有頂著新式學生帽,還有西式“紳士帽”者。還有人物的身體姿勢,尤其是左圖中師生互相鞠躬行禮的構(gòu)圖,頗有動感。而且,《教授法》中對此有非常詳盡的指導,行禮時“容貌宜端正安詳,不可有輕慢態(tài)度。手須下垂,不可與他座生牽衣握手;足須并置直立,不可離開或彎曲,目須下視,不可旁看”;又謂“鞠躬時,下體宜直,上體略俯(教師宜即作鞠躬式為諸生模范),不必過于傾下”(秦同培編撰:《共和國教科書教授法·初小部分·新修身》,第6-7頁)。從這些細節(jié)之中,我們可以看到近代學校教育對“身體”的關(guān)注:身體既是被看重和照護的,也是被利用和規(guī)訓的,這是展開“軍國民”教育、進而“保種強國”的關(guān)鍵基礎(chǔ)。

再次,在上述“人”的要素之外,還應關(guān)注“物”的層面,特別是其中的布景與“設施”(Facilities)。循此我們就會漸次看到:課桌、椅子、講臺、黑板、課本、書包等等;還會看到右圖中紅、黃、藍、白、黑構(gòu)圖的“五色旗”,如果加以理解和推想,也會得知與五色旗相交的白旗之上,應當是“國民學校”四字;另外可能還會留意到素墻黛瓦所構(gòu)造的學校建筑,以及學校所在的自然環(huán)境。所有這些,共同構(gòu)成了學校教育的物質(zhì)基礎(chǔ),進而營構(gòu)出新的教育空間。早期教育“現(xiàn)代化”的進程中,這一層次的面貌革新至關(guān)重要。當然,物質(zhì)背后仍有諸多教育的意圖,比如右圖中相互交叉的兩旗圖像,《教授法》中作為重點進行專門解說:“學校門前交叉兩旗。其一紅黃藍白黑五色者,為我中華民國之標幟,名曰國旗;其一為學校之標幟,名曰校旗”(秦同培編撰:《共和國教科書教授法·初小部分·新修身》,第4頁)。在教育部審定的“共和國教科書”中,這是順理成章的“國家在場”方式。當然,還可拓展討論此種圖像生產(chǎn)的背后,印刷技術(shù)如何與之相輔相成。

以上三層,相對而言屬于顯而易見者。在此之外,還可留心其中尚有“制度”(Institution)一層。就其宏觀而言,圖中所示為共和取代帝制之后,國體與政體的革故鼎新;就其中觀而言,此乃一種新的近代學校體系,在中國初期展開的縮影;從微觀來看,還應留意此為新的“班級授課制”引入中國之后的實踐現(xiàn)場,其中又會關(guān)涉新的學科、課程與教學等連帶問題。此外,尚有一層更加隱微的建制,亦即對“時間”的重新安排和劃分。民國肇建,涉及“改歷”問題,新式歷法及學校星期制逐步推行,建立統(tǒng)一、標準的“教育時間”(張禮永:《近代中國學校星期制的形成及論爭》,載《北京大學教育評論》2022年第4期,140-158頁),并嚴格按照鐘表時間安排學校日常生活。這兩課的《教授法》中,多次涉及“時間”問題,比如要求學生遵守學校規(guī)則:“本校每日以某時開學,某時散學,諸生須嚴守定時,不可遲到早出。惟每逢日曜日及其他休學之日,由先生預行告知,乃為休假”;建議教師“修身課不必以全時間強行講說,宜以學生不生厭倦之色為度,或二十余分,或三十余分,可酌量終講”(秦同培編撰:《共和國教科書教授法·初小部分·新修身》,第4-5頁)。在嚴格規(guī)劃和管理之中,也兼顧學生身心發(fā)展的階段特征。

最后,尚有更加微妙難察的一層,可以統(tǒng)歸“觀念”(Concept)底層。其中,除了涉及新的教育理論和教學法問題,還有傳統(tǒng)相延的師道尊嚴考量,顯示出新舊之間的交疊。兩圖似在提示男女學生平等入學、同處一室的觀念。《普通教育暫行辦法》也明確規(guī)定,初等小學“可以男女同校”(李桂林等編:《中國近代教育史資料匯編·普通教育》,473頁)。當然,如果更加細致地審視,也會發(fā)現(xiàn)于性別平等之中,仍然體現(xiàn)男女有分——左圖中男學生全部在左,女學生全部在右,“男左女右”乃是一項悠久的傳統(tǒng)觀念。此外,兩圖還在傳遞一種整潔、莊重、積極、健康、文明的風貌。這兩課的《教授書》中,也一再出現(xiàn)“規(guī)則”“整齊”“靜候”“敬禮”“恭謹”“慎重”等指導用語,體現(xiàn)出修身課的典型觀念特征。

以上各層元素疊合,所呈現(xiàn)的未必是當時某一學校教學現(xiàn)場的寫實圖景,整體傳遞的更是一種學校教育“現(xiàn)代性”(Modernity)的構(gòu)畫和期待。其中牽動著人、物質(zhì)、制度和觀念諸多層次,蘊含在文字表里、圖像內(nèi)外。

此外,我也曾在一次聚焦近代教育“物質(zhì)性”(materialities)的國際對談中,使用這兩張圖片輔助報告。因此,我又將如上所見加以匯整和譯解,形成如下列表,并且特別強調(diào)尚有諸多“開放闡釋”(unbounded interpretation)的空間。