這是汽車行業最卷的時代,也是汽車用戶最幸福的時代。

在技術變革浪潮下,企業的新產品層出不窮。作為深藍汽車品牌首款新能源越野SUV,深藍G318于6月13日正式上市,共推出6款車型,包括兩驅/四驅車型,售價區間為17.59-31.80萬元。

今天我們一起從行業和用戶角度聊聊,大家為何要關注深藍G318,什么是越野車全新體驗?

1、

近幾年的時間,以坦克300、哈弗大狗為代表的“方盒子”帶火了燃油硬派SUV細分市場,緊接著給“越野加電”又進入大眾視野,并誕生了坦克400 Hi4-T、坦克500 Hi4-T、仰望U8、方程豹豹5、iCAR 03、東風猛士917等等新產品,從純電動到插電混動,從10萬的代步車到100萬的豪華車,新能源越野SUV成為各大車企的“主戰場”。

與此同時,有機構預測,隨著新能源賦予硬派越野車更多城市用途屬性,我國硬派越野車市場2030年有望超過80萬輛。

硬派越野市場規模持續擴大,對于深藍汽車和深藍G318來說,是一個不錯的機會。

但與其它新能源越野SUV不同的是,深藍G318的思路是“一臺G318=方程豹豹5+理想L7”。說直白點,就是用一臺G318的價格提供兩臺車的價值,滿足越野和家用的雙重需求。

所以,深藍G318的思路是,兼顧越野和城市用車,在越野的時候,要有足夠的性能保障,在城市代步的時候,要保證產品的舒適性和智能化配置,讓大家在城市道路開的時候也能感到享受。

所以,在深藍G318上,大家就能看出一些舒適性“元素”:

比如,前雙叉臂+后多連桿懸架結構,匹配R-EPS轉向系統、空氣懸架和CDC阻尼可調系統,全車五面雙層隔音玻璃、ENC主動降噪技術,這些都是傳統越野車不具備的。

再比如,在用戶高頻接觸的地方,像中控、門板等細節處均采用了軟質包裹。同時,在智能化方面,深藍G318也緊跟市場潮流,Deepal OS生態升級+“顯示增強”視覺體驗、L2級智能駕駛輔助、無麥K歌、智能語音助手等,打造了“最智能”的越野車。

當然,可千萬別忽略了深藍G318的越野性能。就拿通過性方面來說,深藍G318接近角/離去角分別是27°/31°,最小離地間隙278mm。作為比較,普拉多的接近角/離去角分別是30°/21°,最小離地間隙221mm;坦克500的接近角/離去角分別是29.6°/24°,最小離地間隙224mm。

此外,深藍G318還配備了兩把差速鎖——中央無級差速鎖和磁吸式機械差速鎖以及ET全地形系統,使得駕駛者能夠輕松應對各種復雜路況和場景。

在筆者看來,如果您是一位越野愛好者,那么深藍G318或許會是你在細分市場一個不錯的新選擇。并且,深藍G318很有可能創造一個全新的細分市場。

2、

新選擇背后的底氣是什么?在筆者看來,是深入洞察用戶的日常用車痛點,為用戶提供超預期的用車體驗。

眾所周知,中國汽車用戶是全世界最挑剔的用戶之一,坦率的講,要打動中國用戶,必須要花較多的心思,滿足用戶超預期的需求。

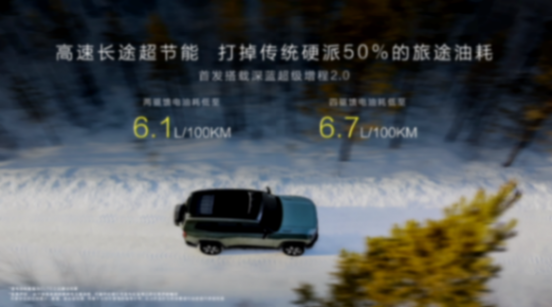

所以,傳統越野車品牌沒有做到的事情,比如能耗的問題,深藍G318不僅解決了,而且還帶來了新的用車體驗。

作為首款搭載深藍超級增程2.0技術的車型,深藍G318自然擁有不俗的產品硬實力。

咱們也不用說那些復雜的技術,直接說用戶關心的性能上,通過采用自研的深藍超級增程2.0技術,深藍G318能夠做到綜合續航超過1000km、190km純電續航里程(CLTC)、1.09L/100km(WLTC)綜合油耗和6.1L/100km(CLTC)的饋電油耗;同時,它還能實現316kW的峰值功率、6200N·m的輪端峰值扭矩、零百加速6.3秒的性能表現——真正做到高速不軟、長途不虛、越野不慌,還減少了“玩越野”的成本煩惱。

從實際使用來說,對于一般城市用車的人群,190km的純電續航里程,可以滿足絕大部分城市通勤需求。按照每日通勤30km來計算,一周一充電、通勤用純電的使用方式,也符合消費者對于低成本的邏輯需求。