近日,上汽大眾舉辦了40周年“共出眾 啟新篇”活動慶典,慶祝上汽大眾成立40年。不論對上汽大眾還是對中國汽車工業來說,這都是一個偉大的時刻,上汽大眾這40年也是汽車合資品牌發展的40年,見證著中國汽車乘用車市場從起步、發展到繁榮的歷程。

1984年10月,上汽集團與大眾汽車集團在北京人民大會堂簽署合作協議,拉開中國汽車合資合作的序幕。那時正值改革開放之初,上汽大眾的發展也隨著改革開放的深入、中國經濟的逐漸繁榮而迎來了品牌的蓬勃發展,從桑塔納、帕薩特、途觀,到現在ID.系列車型,上汽大眾的產品得到了眾多消費者的認可,走進了千家萬戶。

經典車型桑塔納現身40年慶典現場

這四十年是輝煌的,不僅對上汽大眾來說,對于中國的乘用車市場或者說汽車消費市場也是如此。上汽大眾這四十年歷程就是中國汽車消費市場的寫照,所以其意義非凡。我們通過資料的收集,把它整理成專題為大家呈現出來。

為了中國汽車工業發展搞合資

四十多年前,當時的環境是改革開放的春風吹了出來,但中國汽車工業卻是百廢待興,不僅整體水平和歐美國家相差甚遠,更是缺少相關的人力、物力和技術資源。當時的轎車需求已開始顯現,但主要靠進口,不僅貴還消耗國家大量外匯儲備,因此國家決定引進轎車裝配線,并把這條裝配線放到上海,改造上海汽車廠。

合資前的上海汽車廠外景

萬眾矚目的“上海轎車項目”應運而生,打響發展轎車工業的第一槍。之后,中國一機部開始向全球各大汽車廠商發出來華商談,其間就有公司代表提出“中外合資經營”的合作建議。當時的一機部副部長饒斌酌情長遠判斷可行便向上級請示,在改革開放總設計師鄧小平的拍板下,轎車項目開始按照中外合資經營來談判。

1980年3月,中國汽車代表團訪問當時的德國聯邦大眾

合資談判場地,現上海汽車工業銷售有限公司的辦公場所

其實合資談判的過程并不順利,我們一窮二白,國外廠商就提苛刻條件,說白了就是只想占便宜不想賣技術。現在看來,只有德國大眾有著較長遠的眼光,德國大眾是當時唯一愿意提供新產品技術又愿意投入資金的大公司,但中德雙方也就此展開了歷時6年多達30次的談判。

上海大眾汽車有限公司合營合同簽字儀式在人民大會堂舉行

1984年10月10日,上海拖拉機汽車工業公司、中國汽車工業總公司和大眾汽車在人民大會堂正式簽訂《上海大眾汽車有限公司合營合同》,中德投資比例各占50%,合同期為25年,由此開啟了上汽與大眾雙向奔赴的40年歷程。

第一輛合資轎車桑塔納

上世紀90年代中國的轎車市場基本上是“老三樣”的天下,曾經的廣告語“擁有桑塔納,走遍天下都不怕”現在恐怕鮮有人知道了,但桑塔納不僅有過輝煌的歷史,也是中國合資轎車的開山之作,被載入中國汽車工業的發展史,意義非凡。

國民神車桑塔納

在當時的背景下,中國要選定合資生產的車型就要符合當時的社會需求,既要經濟、安全,還要滿足公務、商務和家用的用車場景,最終確定為一款中型轎車,可以說是時代選擇了桑塔納。

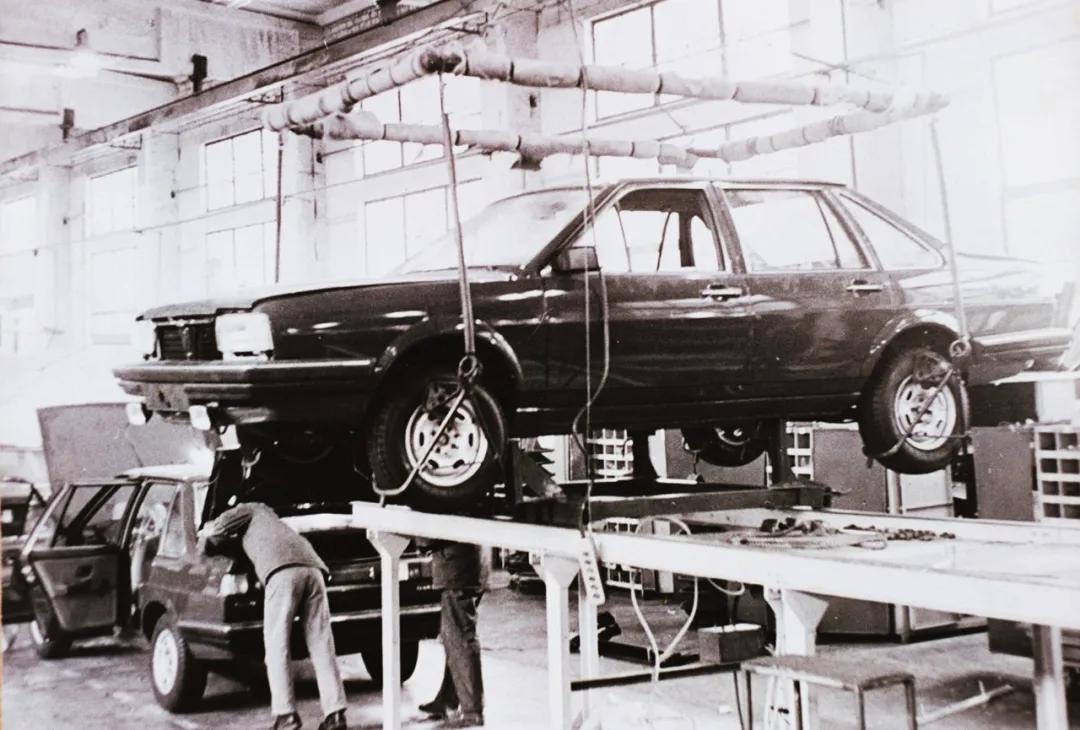

工人手工組裝桑塔納

第一輛桑塔納也很艱難,1983年德方提出先在中國組裝一批CKD轎車,做不好談判可能就中止。在當時國內極其有限的汽車生產條件下,7位工人師傅在上海的總裝車間里,僅靠著葫蘆吊、銼刀、榔頭等工具,加班加點,用一個星期時間手工拼裝出了第一輛桑塔納。1983年4月11日,在上海安亭,第一輛CKD桑塔納轎車駛下生產線。