放眼全球,要論民族情懷,我們中華兒女一定有話可說。

可曾記得當年被韓系品牌調(diào)侃,“只要降價,抵制就成為空談”。沒錯,憑借韓系車的性價比,繼續(xù)降價,自然有人愿意薅羊毛。因此,2017年年底,韓系車銷量有了“回春”跡象。好景不長,隨著中國品牌不斷崛起,韓系車“斷尾求生”的方法不過是一種掙扎,“抵制韓貨”已成大局。

俗話說風水輪流轉(zhuǎn),不買日系車的風,正如曾瘋狂罵過小編的網(wǎng)友們所愿,終究刮了起來。

“兩強”深陷下滑困境,單豐田能突圍?

從近期公布的銷量數(shù)據(jù)來看,日系三強難免“抑郁”。

當性價比不再是日產(chǎn)在中國市場的殺手锏,留給日產(chǎn)的時間便已不多。據(jù)日產(chǎn)汽車中國區(qū)發(fā)布的銷量數(shù)據(jù)來看,日產(chǎn)11月終端累計銷量為63545輛,雖環(huán)比增長3.88%,同比卻下滑15.13%。另,今年1-11月,日產(chǎn)汽車中國區(qū)終端累計銷量為621713輛,較去年同期仍呈下滑趨勢。哪怕軒逸、逍客目前還能保住不錯的月銷量,欲短期內(nèi)為日產(chǎn)力挽狂瀾,很難。

要說本田明星車型不少,但在中國品牌和豪華品牌車型的雙重擠壓下,CR-V、雅閣、思域等主銷車型也出現(xiàn)不同層度下滑,因而,11月本田在華銷量為76773輛,同比下滑了28.01%。截止目前,已經(jīng)是本田連續(xù)10個月銷量下滑。

再看豐田,11月在華銷量超16萬輛,同比增長約29%,乍一看,或是日系唯一希望,畢竟一汽豐田表現(xiàn)不錯,9萬輛的成績,得到了同比約38%的增長。回頭一看,一汽豐田不過是玩了當年韓系的手法,并不見得笑得長久,且其兄弟廣汽豐田,6.8萬輛的數(shù)據(jù),較去年同期下滑了約12%。可見,豐田想要突圍,并非易事。

誠然,我們不可忽視日本車企對全球汽車行業(yè)發(fā)展的貢獻,也無法抹去日系車在中國市場曾經(jīng)輝煌的成績,但爬得高也摔得重,日系赴韓系“后塵”或成定局。銷量也好,利潤也罷,日系品牌今年在中國市場并沒討到好。而近期,我們打探的終端情況也一定程度印證了日系品牌不容樂觀,即便不是天壤之別,也與當年盛況,截然不同了。

門可羅雀,“兩田一產(chǎn)”僅廣豐略有生機

管中窺豹,終端店面亦是品牌門面,良好的渠道建設有助于品牌擴張和市場滲透。因此,終端紅火與否,便知品牌的資金實力、產(chǎn)品影響力、服務品質(zhì)等等,同時,也直接關聯(lián)到大家對品牌,以及購買車型的信心,反之則不然。

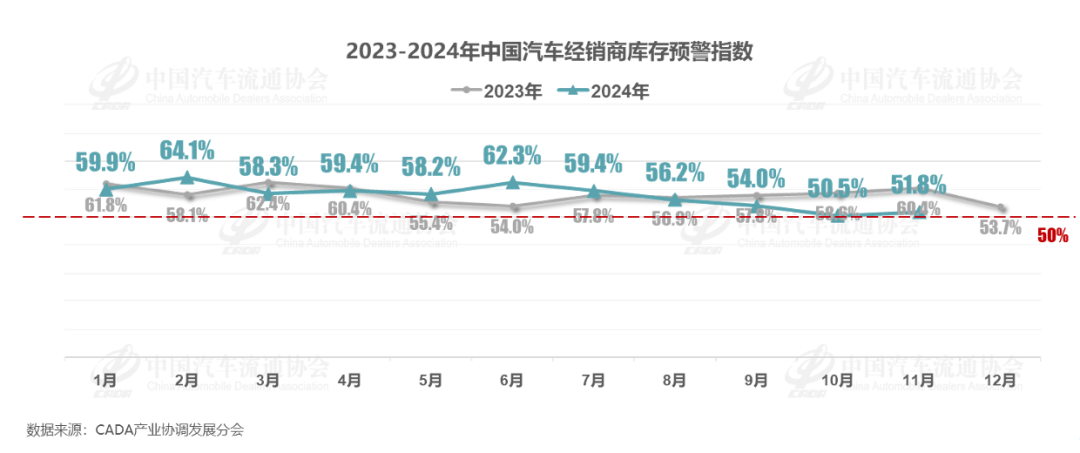

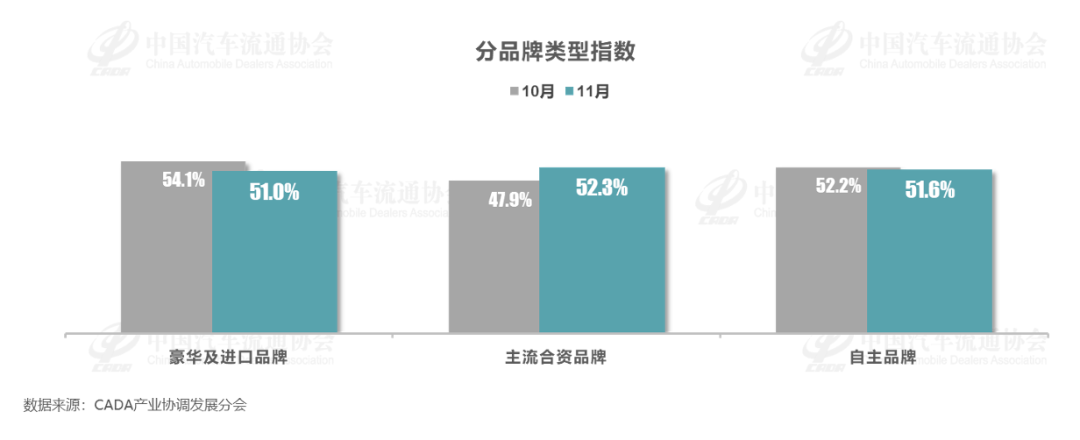

結(jié)合中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的“中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)調(diào)查”來看,今年上半年,經(jīng)銷商庫存壓力較大,得益于國家政策的推動和各地補貼政策的有效落實,以及部分品牌年底以價換量的促銷落地,自10月以來得到一定緩解。即便如此,合資品牌的壓力仍在持續(xù),相較10月,合資品牌指數(shù)環(huán)比還上升了4.4%。

以重慶地區(qū)為例,近年來包括韓系、美系在內(nèi)的多家十余年老牌經(jīng)銷店,曾聲名遠揚,卻多因虧損離場,令人驚嘆,比如重慶起亞韓亞店、重慶雪佛蘭中豪店、重慶馬自達渝高店、重慶東風本田龍華店等。更令消費者措手不及的,在于部分店面突然人去樓空,比如廣汽豐田朔龍店,2022年有超40位車主維權。

若前兩年的經(jīng)營不善還能讓疫情背鍋,而今的市場壓力,一方面來自中國新能源車型快速增長帶來的致命沖擊,且看比亞迪單一品牌,1-11月的累計銷量不僅完成年初目標,還超日系三強銷量總和;另一方面,壓力還來自合資品牌、豪華品牌被迫“割肉”內(nèi)卷造成的輔助打擊,的確讓4S店苦不堪言,關店潮接踵而至。

然而,突如其來的退網(wǎng),或者店面縮小,除了不便,在潛在消費者眼中還易萌生警惕性。加上近年來,部分新能源品牌說散就散,車主權益不保,售后服務難,讓車主安心購車成空頭支票的反面案例太多,消費者對合資品牌店面的信心也相應削弱,最終惡性循環(huán),品牌口碑急劇下滑。

小編走訪發(fā)現(xiàn),與過往新鮮夸張的促銷物料不同,一汽豐田店面是為數(shù)不多還放著促銷物料的品牌,但促銷信息還停留在11月。店內(nèi)洽談區(qū)干凈整潔,并非保潔阿姨努力保持,而是即便卡羅拉、RAV4等明星車型已大幅降價,也鮮有人問津的無奈。

無獨有偶,園區(qū)里的其他日系品牌,除了廣汽豐田近期有過渠道升級,店面敞亮外,其他店面可謂形象高度統(tǒng)一,燈光昏暗,裝潢破舊,門可羅雀,一眼便有一種氣數(shù)已盡的感覺,跟當年加價提車、排隊提車門庭若市的場面形成鮮明對比。

雪上加霜的是,個別品牌店面銷售人員對意向用戶都愛答不理的態(tài)度,品牌形象再度打折。可想而知,一個缺乏朝氣生機的店面,還如何吸引用戶前來?長此以往,下一個退網(wǎng)的合資品牌會不會就是日系中的某一家呢?

終端不自信是表象,問題還在根兒上

中國品牌崛起,逐步替代了合資品牌的市場份額,終端渠道早已顯象,不出意外,后續(xù)態(tài)勢還會擴大。

以重慶汽博中心為例,首先是新能源廣場劃區(qū),再是位于主干道主銷燃油車的老牌4S店被替換,比如曾經(jīng)的重慶起亞韓亞店變成了問界,重慶馬自達渝高店變成了蔚來,重慶斯柯達思達店變成了吉利銀河,重慶雪佛蘭中豪店也即將變成方程豹和騰勢。

縱觀全局,中國新能源車型似一把利刃,也像一記耳光,讓妄圖死守燃油車的車企們無所措手足。不夸張,當中國新能源品牌已經(jīng)從新能源布局跨向新能源+智駕時,合資品牌或許才剛完成新能源布局,落后了至少1個階段。

不僅如此,另一個需要解決的問題還在于品牌認可度提升和消費者購買意愿的建立。當年買燃油車,大家認可合資車的品質(zhì),也愿意花相對高的價格購買、享受,而現(xiàn)在,即便日系三強也推出了新能源車型,消費者卻并不買賬,就連拿來主義的豐田,也進入了網(wǎng)約車市場自救。歷經(jīng)多年沉淀,中國品牌認可度的種子已經(jīng)在消費者心中成長為小樹苗,而合資品牌,包括豪華品牌甚至還需要解決萌芽的問題。

從終端來看,傳統(tǒng)4S店的服務品質(zhì)也亟待提升,一是工作人員服務水平的嚴關把控,二是店面及品牌服務細節(jié)的升級完善。不得不夸一下的是問界,走訪當天下雨,門口“提供一次性雨衣”的操作能解用戶急,就比較加分。

因此,除了加速推出真正能打動消費者的新能源車型,控制好成本外,還需考慮保住沉淀多年的渠道建設,并升級服務,以至于增強品牌認可度,為日后翻盤夯實基礎。

【寫在最后】

雖當下并沒有點燃“抵制日貨”民族情緒的導火索,但在市場淘汰賽中,日系品牌已盡顯疲態(tài),“兩田”也好,“一產(chǎn)”也罷,或許優(yōu)先需要面對如何在中國市場活下去的問題。至于小編是否還會因夸日系車好被罵,我們拭目以待。