方豪先生前文中所稱袁守和先生,即袁同禮先生,“守和”是他的字。唐德剛先生《晚清七十年》一書中說,“袁同禮先生是中國近代文化史中的一位重要人物,歷史上是排有他一定的席次的。”

唐德剛的中國近代“轉型”(transformation)問題,就是以袁同禮先生為例來說明的。他說,任何一個有高度成就的民族文化,必定有其社會文化的特殊型態。近五百年來,西方基督教國家社會文化發展,只有“現代化”程序,而沒有“轉型”問題,尤其沒有“轉型”的痛苦。因為在西方,現代化運動是一種發自內部的自然進展(natural course of internal development),而我們中國和其他亞非拉各民族國家的現代化運動,則是發軔于外界,來自“西方的挑戰和壓力”(Western chalenge and pressure),我們的現代化運動,發軔于“被迫向西方學習”,也就是“師夷之長技”。

既然“向西方學習”,我們的“現代化運動”就多了個“西化運動”的階段,就是由東方式轉成西方式,即“西式”、“洋式”。近百余年來,一轉百轉,從升斗小民的日常生活、風俗習慣、生活方式,到文物制度、語言文字、文藝思潮、學術研究,等等,無一不是從千年不變,到大變特變,棄舊從新,舍東就西。各行各業都有篳路藍縷、以啟山林的帶頭人。

唐先生列出了一些在國家大政、典章制度各領域先知先覺的帶頭人:政治轉型是康有為、孫中山;軍事轉型是李鴻章、袁世凱、蔣百里、蔣介石、毛澤東;外交轉型是李鴻章、顧維鈞、周恩來;哲學思想轉型是胡適、陳獨秀;語言文學轉型是胡適、魯迅;教育道德轉型是蔡元培、張伯苓、胡適;建筑學轉型是梁思成、貝聿銘,而袁同禮則是現代圖書管理學和現代目錄學的啟蒙者和領導者。

袁同禮1916年畢業于北京大學外文系,與傅斯年、沈雁冰(茅盾)同班。1920年赴美留學,1924年回國任廣東嶺南大學圖書館長,1925年改任北京大學目錄學教授兼圖書館長。1926年國立北平圖書館(現國家圖書館的前身)正式成立,袁同禮任副館長,1929年升任館長。

現代圖書館事業,日本要早一些年。日本圖書館協會大正四年(1915年)編輯出版的《圖書館小識》,1917年民國政府通俗教育研究會組織翻譯出版。來源:作者提供

唐德剛先生說,胡適先生是位啟蒙大師和思想家,只能講一些抽象理論。至于怎樣化“抽象理論”為“具體事實”,那就千頭萬緒,要靠各行各業的實行家,來采取實際行動。各行各業千千萬萬的“無名英雄”,才是這場現代化運動的主流。他們言忠信、行篤敬地默默耕耘,把我們這個古老的文明慢慢地推向現代化。

圖書目錄學、分類學,中國自隋唐即有經史子集“四部”分類法,國子監和藏書樓的傳統同樣悠久。但天下大變,不得不“轉型”。袁同禮一改“衙門”觀念,突出國人自己主持的“國營服務企業”,并引進西方學理、制度和各種技術,創辦館刊,編制書目索引,把北平圖書館辦成了我國第一個現代化的圖書館,樹立了中國現代圖書館之楷模。他還延攬青年學者十余人,研究歷史、地理、地圖、小說、目錄、版本、金石、碑帖、滿文、蒙文和藏文,把北圖建成了一個人才濟濟、聲譽卓著的研究機構。1930年代,袁同禮派向達(覺明)、王友三(重民)兩位先生分赴英國和法國,查檢大英博物館、法國國家圖書館散佚書籍,翻拍、抄錄了大量珍貴文獻史料,所搜集帶回的敦煌遺書,為我國的敦煌學建立奠定了基礎。

正如唐德剛先生所說,袁同禮先生雖然在他的本行之內,絕非默默無聞之輩,但在中國近代史中,他實質上也是那千千萬萬的“無名英雄”之一。袁同禮先生1949年赴美后,回到他讀書時曾實習過的美國國會圖書館,默默地當了一名普通的館員,鑒定中國古籍,編寫善本書志。他是一位杰出的目錄學家,公余之暇,整理出版了10余種不朽之作,其中,《國會圖書館藏中國善本書目》(1957年)、《研究中國的西學書目》(1958年)、《1905-1960年間中國留美學生博士題名錄及博士論文索引》(1961年)、《1916-1961年間中國留英與留北愛爾蘭博士題目錄及博士論文索引》(1963年)和《1907-1962年間歐洲大陸中國留學生博士題名錄及博士論文索引》(1964年),都是其他任何著作所無法替代的。

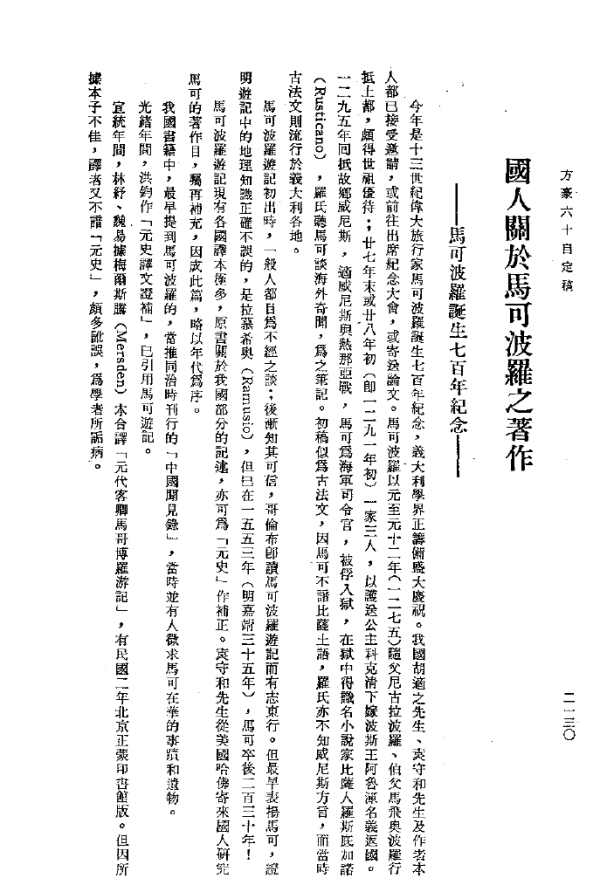

方豪先生據袁同禮先生的馬可波羅書單,成文《國人關于馬可波羅之著作》。《方豪六十自定稿》(下),第2130-2132頁。來源:作者提供

袁同禮先生并非研究馬可波羅的專家,他是作為目錄學家,留下了一份國人研究馬可波羅的書單。方豪先生據此成文,發表于1954年4月28日中華日報《圖書》雙周刊第五期,并收入《方豪六十未定稿》中,因之得以保存下來。袁同禮先生的手筆,自有其獨特價值。鑒于迄今尚未見有人引用,料知者不多,故按原貌抄錄如下:

我國書刊中最早提到馬可波羅的,當推同治時刊行的《中西聞見錄》,當時并有人征求馬可波羅在華的事跡和遺物。

光緒年間,洪鈞著成《元史譯文證補》,已引用馬可游記。

宣統年間,林紓、魏易據英國梅爾斯騰(Mersden)本合譯《元代客卿馬哥博羅游記》,有民國二年北京正蒙印書館版。但因所據本子不佳,譯者又不諳《元史》,頗多訛誤,為學者所詬病。

宣統三年六月,《東方雜志》八卷六號,有史久潤著《馬可波羅游記書后》一文。

民國二年,張星烺先生據玉爾(Henry Yule)本譯《馬可孛羅游記》(據漢譯馬可孛羅游記自序),燕京大學印行。僅導言一冊,正文卷一卷二一冊。此外譯稿十萬字,未付印。

四年,《地學雜志》六卷六至八號,有丁謙著《元代客卿馬哥孛羅游記地理補注》;六年,同誌八卷七號、八號,繼續刊登。

六年,《地學雜志》八卷八至十二號;七年九卷一號至八號;八年十卷八號至九年十一卷八號,有丁謙著《元代客卿馬哥孛羅游記地理補注改訂》。

十一年,柯紹忞《新元史》成,有附傳,譯作謨克波羅。同年十月十日,張星烺作《漢譯馬哥孛羅游記自序》。

十二年,蕭若瑟著《天主教傳行中國考》出版,卷二,述孛羅一家人來事。

十二年,南高師《史地學報》二卷某號有束世溦著《中國史書上馬哥孛羅考》;同年夏,《地學雜誌》陸續登載張星烺譯《馬哥孛羅游記導言》。

十三年,南高師《史地學報》三卷三號有張星烺著《答束世溦君中國史書上之馬哥孛羅質疑》;同誌同號有柳詒徵《馬哥孛羅游記導言序》。

十五年,李思純《元史學》出版,為《新元史》作《補馬可波羅傳略》。

十八年,《東方雜志》二十六卷十期,有向達著《元代馬可孛羅諸外國人所見之杭州》。同年,《輔仁學誌》一卷二號,載姚從吾譯《蒙古史發凡》,其第二篇第六節為《孛羅父子之旅行》。

二十年,《婦女雜志》十七卷五號發表黃石著《馬可孛羅游記所記的中國女俗》。

二年三年三月,馮承鈞譯《西域南海史地考證譯叢》出版,譯有伯希和著《馬可波羅行記沙海昂譯注正誤》。同年同月,向達編《中西交通史》出版,第五章為《馬哥孛羅諸人之東來》。

二十四年,中山大學研究院《史學專刊》一卷一期,載朱杰勤譯羅意志(William W. Rockhill)著《歐洲使節來華考》。同年,《現代史學》二卷三期,有朱杰勤譯《元代馬哥孛羅所見亞洲舊有之現代流行品》,原作者為Dr. E. W. Gudger。原出版物名失記。朱氏在書首小識中對此頗表遺憾。同年,《文化建設》一卷九期載學敏著《元代的西方客人》。

二十五年,馮承鈞譯,沙海昂(A. J. H. Charignon)注《馬可波羅行記》三冊出版。

二十六年,張星烺據拜內戴拖(L. F. Benedetto)本譯《馬哥孛羅游記》出版。

二十七年,徐宗澤著《中國天主教傳教史概論》出版,第四章、第五章分述馬哥孛羅與中國天主教史之有關部分。

二十九年六月十六日,重慶益世報《宗教與文化》第十三期載閻宗臨著《馬可波羅與和德理》。

三十年十二月,楊志玖著《關于馬可波羅離華的一段漢文記載》發表于《文史雜志》第一卷第十二期。

四十二年十月,方豪著《中西交通史》第三冊出版,第七章第三節為《尼古拉波羅父子之東游》,第四節為《馬可波羅游記及其流傳》。

(方豪附:毛汶著《讀馬可孛羅游記正誤》,載《學風》第五卷第九期,不詳出版年月,約在民國十三、四年。)

袁同禮先生的書單清晰地顯示,從清末民初到1940年前后,在這30多年時間里,我國知識界對馬可波羅這個題目非常重視。書單所列出的著作、文章的作者名錄中,有洪鈞、柯紹忞、丁謙等前清博學之士,有張星烺、馮承鈞、姚從吾、李思純、向達等有海外游學經歷的一流歷史學家,也有朱杰勤和楊志玖等新一代學者。胡適先生有“中國文藝復興”一論,幾代同堂切磋琢磨,共議一題,的確是中國文化史上少有的一段時光。

在那段極為困難的時期,我國學界在馬可波羅研究方面取得了許多重要成果。馮承鈞先生1936年翻譯的沙海昂(A. J. H. Charignon)《馬可波羅行紀》法文注釋本,近90年了,目前仍是國內唯一的標準中文譯本,享有崇高的學術地位。1941年楊志玖發表的論文《關于馬可波羅離華的一段漢文記載》,雖然只是一篇短文,且也已過去了80多年,至今我國學術界仍引以自傲。平實而論,在馬可波羅這個領域,其他任何一篇論文都不能與之相提并論。

這些事實是非同尋常的,很少有哪個學術領域會出現這種情況,這一切都足以說明馬可波羅這個題目的不同尋常。馬可波羅來中國,回去寫了書,在歐洲流傳了幾百年,對歐洲歷史上產生過重要影響,但他在中國歷史上卻沒有留下任何痕跡。很自然,他的故事是由歐洲人傳回中國的。這個簡單的事實是必須要強調的,它是馬可波羅問題一個非常重要的基本背景。