剛上臺一個多月的墨西哥辛鮑姆政府顯然遇到了麻煩,即需要重新面對特朗普。11月6日出現“一面倒”結果之前,辛鮑姆和她的部長們,基本上停留在口頭“預期管理“的層面,而在這之后又慌了手腳。

墨西哥擔心什么

美國選舉結果出來不到24小時,墨西哥前外交部長、現任經濟部長馬塞洛·埃布拉德表示:“我會盡快安排與馬斯克會面,請他告訴我他的真實想法,看看我們能做些什么,從而繼續推進該項目。”

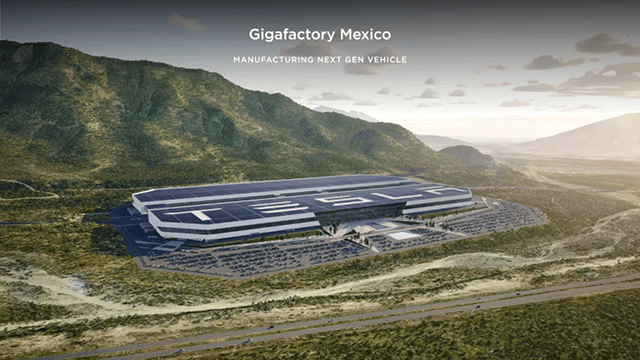

他所稱的“項目”,是指2023年底被馬斯克叫停的墨西哥蒙特雷工廠項目。該項目曾經試圖再造一個“特斯拉上海”,但特斯拉很快發現,眼下沒有足夠的市場空間,能夠承載另一個百萬產能。而特斯拉的供應鏈管理成本,又不允許它像中國對手那樣,大量推出2萬美元的電動車。一些墨西哥經濟學家預言,該工廠永遠不會重啟。

卑辭求見目前炙手可熱、大概率在新政府扮演重要角色的馬斯克,并非辛鮑姆政府的當務之急。墨西哥亟需厘清,美墨貿易關系,是否有重置的風險。

盡管墨西哥新政府聲稱,特朗普的言論(“新關稅計劃將讓來自墨西哥的汽車,在美國一輛都賣不出去”)是選舉語言,而且USMCA(美加墨三國協定)只允許2026年重開談判窗口。對墨西哥生產的汽車征重稅(無論100%還是200%),違反了USMCA和美國國內的法律。

但實際上,墨西哥政府官員說這些話的時候,似乎心里沒底。

2018年簽訂的USMCA,是對1994版NAFTA(北美自貿協定)的替代。中美貿易戰疊加USMCA,讓墨西哥在2023年取代中國,成為美國最大貿易伙伴。這次和2002年的曇花一現不同,墨西哥期待長期待在這個位置上。

2023年,美國對墨西哥的貿易逆差達到1520億美元,同比增長17%。這引發了特朗普強烈不滿。與此同時,中墨貿易額漲到1240億美元,墨西哥逆差628億美元。

即將下臺的拜登政府也指責墨西哥把關不嚴,中國制造利用USMCA的漏洞,不但在黑色和有色金屬上隱瞞原產地,還將中國的汽車零部件裝入整車出口到美國。此舉得到了幾乎所有在墨西哥投資的整車廠商的配合。

IRA(通脹削減法案)及其一系列法案,意圖就是盡量排除中國供應鏈。現在可以斷言,IRA已經失敗或者瀕臨失敗(即便特朗普不廢除它)。因為中國的供應鏈取道墨西哥輸入美國,有增無減。美國所用的動力電池,據說有50%來自“亞洲”(就是指中國)。

事實上,USMCA是關于美國、墨西哥和中國的貿易協定。美國當前的金融政策,以及生產力和消費力背離,客觀上決定了美國必然成為世界上頭號逆差國。只不過美國花了大力氣供應更多外包給墨西哥,后者也更多充當了中美貿易的中間商。辛鮑姆最大的任務,就是維系墨西哥“近岸”外包的地位。

美國民主黨和共和黨對于排除中國供應鏈的意圖一致,但方式不同。前者愿意將部分供應鏈分給盟友,但保留控制權;而特朗普則堅持制造業回歸美國本土。前者已經證實不大成功,后者也已經試過很不成功。特朗普如果認為只是力度問題,那么USMCA不能給墨西哥提供保護。

中國車企在墨的角色

中國企業對墨西哥的經營風險,是有預判的,至少沒有墨西哥兩任政府那么天真。一方面,中國供應商在墨西哥大力投資;另一方面,整車廠堅持在墨西哥輕資產運營。兩者對墨西哥營商風險的評估結論不同。前者認為投資有保障,后者則隨時準備關門走人。

比亞迪等整車品牌今年早些時候一度聲稱要在墨西哥建立15萬輛產能的整車廠,但此事隨后不了了之。

2018年,中企在墨西哥所有外企當中,數量占比6%,是美企的1/5,直接投資2.5億美元。而2023年,中企在墨西哥所有外企當中,占比達到15%,2025年將漲到20%;中企在墨西哥的投資額24.5億美元,也漲了接近10倍,但相對2022年的25億美元,并未增長。

目前,幾乎所有在美擁有重要商業利益的整車廠商,都在墨西哥有整車廠。當然,除了特斯拉。2023年,墨西哥向美國出口了約300萬輛汽車,其中底特律“三大”在墨西哥生產的汽車約占一半。墨西哥出口產品結構中,汽車類占了26%,80%出口到美國。墨西哥一直成為美國最大的海外汽車生產基地,與中國的貿易戰鞏固了這一點。

中國的一級和二級供應商,近6年紛紛涌入墨西哥投資,幾乎遍布于墨西哥全境,但大都位于墨西哥設立的工業園區和整車產線附近。拓普集團、萬向集團、萬豐奧特控股集團、均勝電子、三花智控、延鋒集團、立中集團等,大供應商就有30多家,中小供應商10倍于前者。

他們都是給跨國主機廠做配套而來。而主機廠在墨西哥設立針對美國市場的產能,原因很簡單,墨西哥人工只及美國同崗位工人的10%。

USMCA規定,墨西哥出口到美國的汽車及其零部件,至少有40%須由時薪16美元的工人操作。此舉意在削弱墨西哥的勞動力成本優勢,但考慮到兩國巨大的人力成本水位差,任何投資墨西哥的整車品牌,沒一個打算撤回。

墨西哥全國汽車零部件聯合會(INA)主席弗朗西斯科·岡薩雷斯在10月份保證,沒有中國汽車通過墨西哥運進美國。而代表美國制造商的“繁榮美國聯盟”的杰夫費里說:“我們看到的是,中國通過墨西哥轉運大量產品。”

兩者說法不矛盾。在美國對中國汽車軟件和通訊互聯系統采取制裁措施之后,中國汽車(不止是新能源車)都很難在美國注冊。當然,個別運進來的車仍然存在,福特CEO吉姆·法利公開說,他已經開了小米SU7半年了。

而中國供應商也確實活躍在墨西哥整車制造廠周圍。輸往美國的整車上,有多少零部件和原材料來自中國供應鏈,相關利益方都諱莫如深。IRA只對中國零部件缺乏事實上的核查手段,而且錢也沒到位。廠商們自然也就沒有興趣履行零部件本土化比例的承諾。

當前的局面是,美國市場上40%的新車來自墨西哥。而中國供應商實際上也屬于這個體系的一部分。

中國車企能否自保

墨西哥官員看上去不相信,美國能完全隔絕墨西哥整車產能的情況下解決供應缺口。無非是特朗普喊高價,墨西哥方面做點讓步安撫前者。

問題在于如何讓步。如果墨西哥完全排除中國供應商,這個問題在短時間內將變得嚴重,可能迫使墨西哥的整車生產陷入停頓。絕大部分供應商替代,如果不惜代價的話,可以花半年到一年解決。但如果新的供應商進駐投資、設廠生產,徹底重建供應鏈,沒個三年五載是做不到的,屆時特朗普任期也到頭了。

墨西哥當然不會同意這種損害自身利益且完全不具操作性的方案。且不說美國能施加多大的壓力,以及墨西哥能不能頂住的問題,美國現在每年500萬輛汽車生產的缺口,同樣不是短時間能夠解決的。

如果不惜完全摧毀USMCA,美國也許能花上數年實現汽車制造業回歸本土,代價是美國市場上的新車成本,不具備全球競爭力。事實上,我們不僅深刻懷疑美國的執行力,而且懷疑美國能達成國內廣泛共識的可能。

當然,這次墨西哥仍然要讓出一些利益,比如自我限額、提升制造成本、限制中國供應商給出口到美國的新車提供智能化解決方案等,都是老戲碼,也不傷筋動骨,這是雙方都能接受的方案。

整車則是另一番光景。拜登政府突破了貿易體系,早就插手了墨西哥汽車產業政策。美國現任貿易代表戴琪,今年4月要求墨西哥政府,不得向中國電動車制造商的本地投資提供激勵措施。

墨西哥官員也做了保證,不會向中國汽車制造商提供低成本公共用地或減稅等。不用等美墨新政府上臺,中企在墨西哥投資整車生產,已經從“猶豫不決”,過渡到“不大可能”。

再往前一步,美新政府可能迫使墨西哥采取措施,限制中國車出口到墨西哥。如果后者就范,相當于在整個北美驅逐了中國整車產品,中國將丟失海外貿易份額的5%。

這是個極端的、很小概率的可能,其后果無異于動搖了中墨經貿和政治關系的根基。而且,墨西哥的“近岸外包業務”,依賴中企配合。代價可能很高昂,而且站在當前很難評估清楚,潛在損失有多大。

雖然對于墨西哥來說,與美國經貿關系不可取代,但墨西哥和加拿大不同,沒辦法完全跟著美國跑。長期看,墨西哥希望自身融入新興國家組成的國際貿易體系中,也希望能保持和中國的穩定關系。在面對美國的時候,增加一點籌碼。完全倒向美國,只會被其完全拿捏。

墨西哥比較理想的辦法,是對特朗普虛與委蛇,扛過后者的三板斧,而不是予取予求。這樣一來,盡管基本排除了中企投資墨西哥整車的希望,但中國零部件供應商在墨西哥的業務盤子,大體上能保住,只是新增投資的熱情被澆滅了。