日前,2024年12月乘用車零售成績單“出爐”,強勁表現為這一年的乘用車市場正式畫上句號。

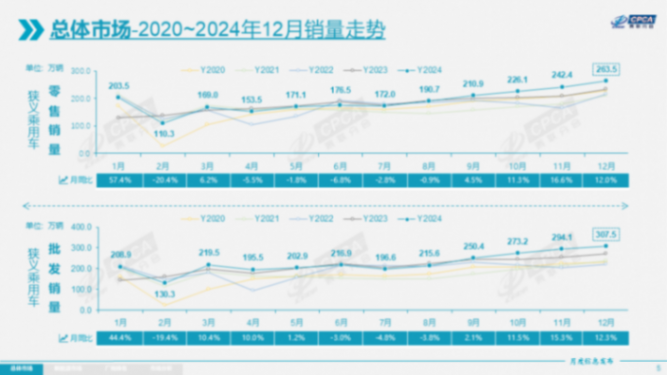

乘聯分會數據顯示,2024年12月,全國乘用車市場零售量達到263.5萬輛,同比增長12%,環比增長8.7%。由此,2024年全年,乘用車市場累計零售量最終來到2,289.4萬輛,較2023年同期增長了5.5%。

圖片來源:乘聯分會

據乘聯分會秘書長崔東樹分析,12月乘用車市場繼續升溫,主要是多因素疊加影響。

具體而言,一方面,年末臨近,各企業發力沖擊年度目標,推動汽車市場不斷升溫;另一方面,在12月底截止的“兩新”補貼(以舊換新、報廢更新)也對政策到期的車市帶來一波強力拉動;此外,由于2025年春節時間在1月底,一部分春節前購車需求也在2024年12月提前釋放。

當然值得注意的是,具體到該月來看,乘用車市場開局表現強勁,下半月走勢則有所放緩。究其原因,主要是“雙新”補貼政策年底到期,12月消費節奏相較同期前移。乘聯分會提到,“有小部分地區以舊換新補貼額用盡,暫時停滯帶來下半月零售走勢放緩。”

自主品牌年度份額,超出60%

自主品牌的表現,仍然很穩。

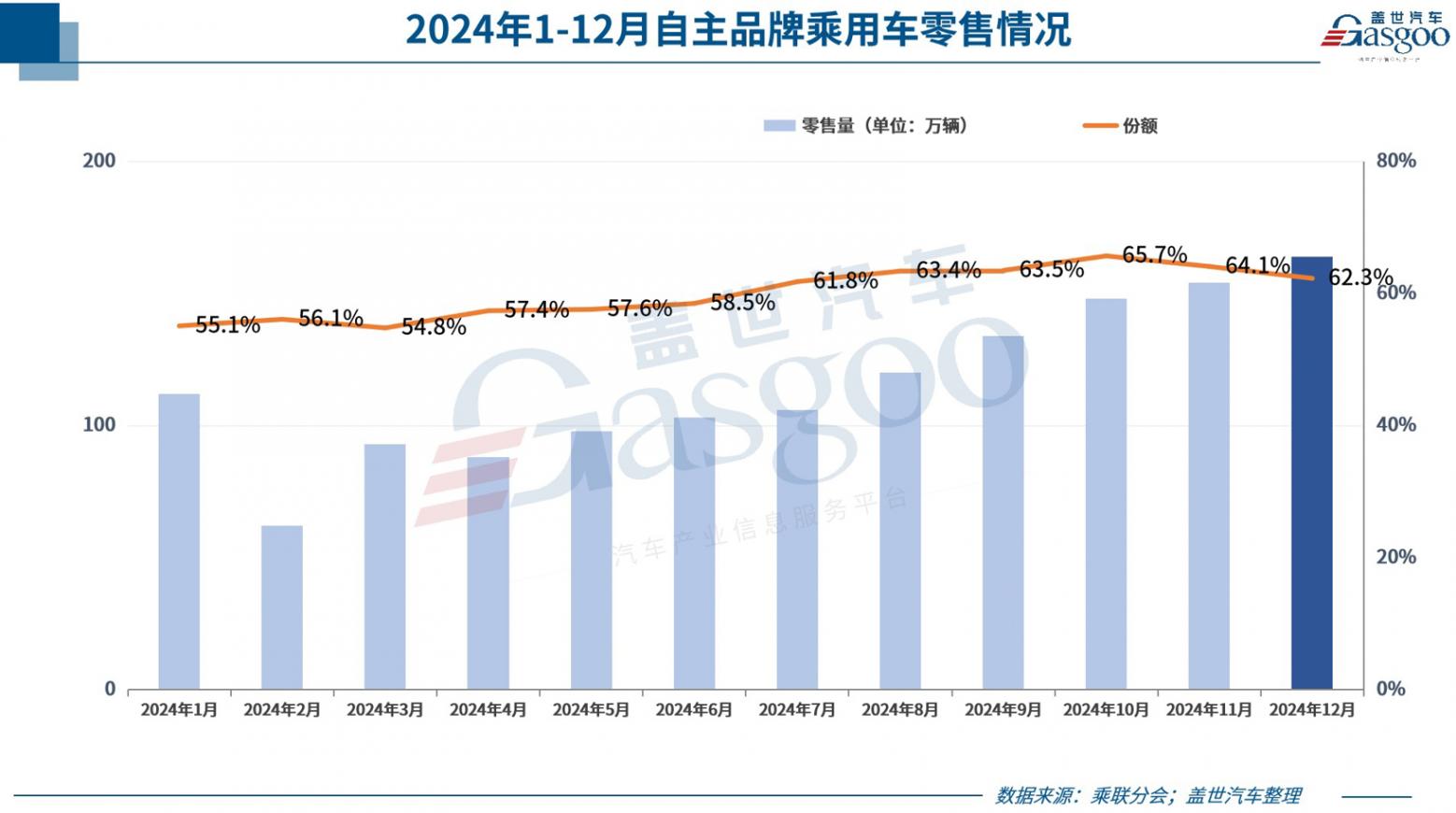

據乘聯分會數據,12月,自主品牌乘用車零售量達到164萬輛,同比增長12%,環比增長8.7%,該月零售份額為62.3%,同比增長9.3個百分點。如果從批發來看,該月自主品牌份額則達到了66%,同比增長8個百分點。

至此,2024年自主品牌累計零售份額達到61%,較去年同期增加8.6個百分點。也就是說,在2023年零售份額首次突破50%后,自主品牌如今來到了又一新高度。且值得注意的是,自主品牌年度批發份額已經突破了65%,這與蓋世汽車研究院此前所給出的預測相一致。

將目光轉向合資品牌,12月主流合資品牌零售71萬輛,同比下降11%,環比增長17%。幾大派系份額仍在下滑,其中德系品牌零售份額為16.2%,同比下降4.4個百分點;日系品牌零售份額為13.4%,同比下降3.6個百分點;美系品牌市場零售份額為6.7%,同比下降0.1個百分點。

豪華車板塊情況也差不多,該月豪華車零售29萬輛,同比下降8%,環比增長10%,零售份額為10.9%,同比下降2.5個百分點。

正如蓋世汽車研究院分析師所說,自主品牌通過技術創新和用戶體驗的持續提升不斷迭代了消費者原有認知,并提供了足夠多樣化的產品選擇,產品競爭力、品牌知名度和用戶認可度及市場份額均得到了顯著提升。

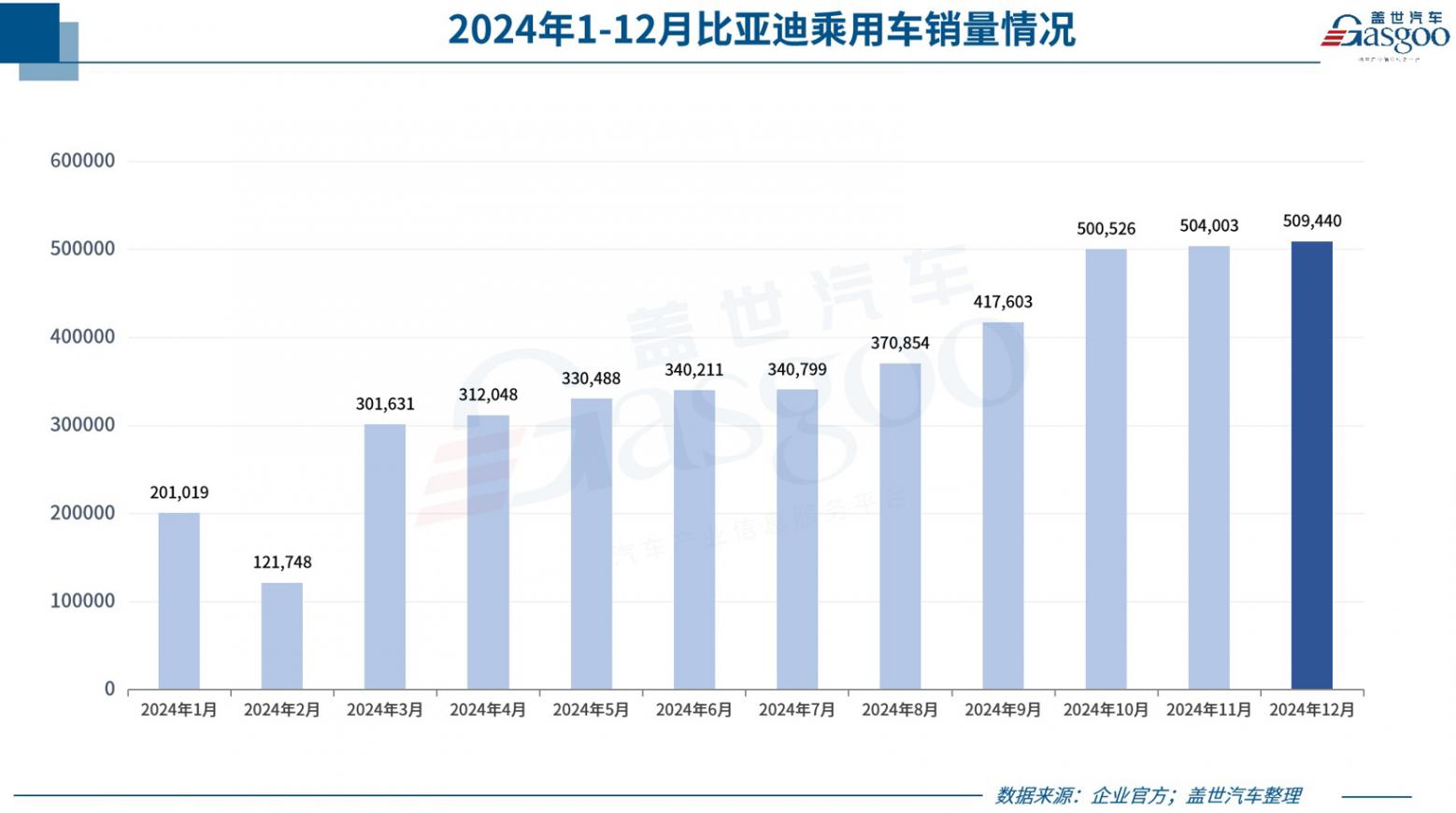

且要知道的是,自主品牌呈現強者更強的特征。乘聯分會指出,自主車企迅速成為頭部絕對主力,比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車持續占據頭部領先位置,廠商銷量份額從上年度32%上升到2024年的39%。

“這說明傳統自主企業的新能源轉型成功。”

事實的確如此。不管從12月單月還是2024年全年來看,在快速增長的新能源乘用車市場,自主品牌滲透率都“高高在上”。

乘聯分會數據顯示,12月國內零售中,自主品牌中的新能源車滲透率71.3%,豪華車中的新能源車滲透率33.9%,而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.8%。

另從月度國內零售份額看,12月主流自主品牌新能源車零售份額72%,同比增長2個百分點,比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等新能源年度表現很強;新勢力份額17.2%,同比增長2.3個百分點,蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等車企銷量同比和環比表現總體很強。

反觀合資品牌,12月新能源車零售份額僅2.8%,較2023年同期下降2個百分點。當然,合資品牌中也并非沒有亮點。主流合資品牌中,南北大眾領先,上汽大眾與一汽大眾12月合計新能源車批發15,708輛,占據主流合資純電動較高份額。

在蓋世汽車研究院分析師看來,2025年或將成為自主品牌加速重構競爭格局的重要之年。新能源賽道的先發優勢,正在轉化為自主品牌全面突破的戰略動能。

據蓋世汽車研究院的預測,2025年自主品牌有望將市場份額推進至70%以上,同比增長約8%,是車市增長的最主要驅動力。

新能源車年度滲透率,定格在47.6%

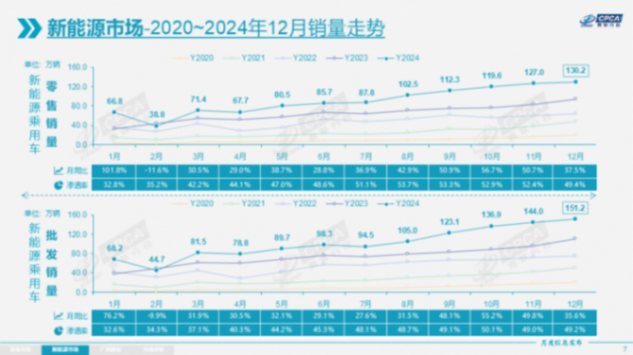

據乘聯分會數據,12月新能源乘用車市場零售130.2萬輛,同比增長37.5%,環比增長2.6%,2024年全年零售1,089.9萬輛,同比增長40.7%。

從滲透率來看,自2024年7月首次月度突破50%后,新能源車國內零售滲透率已連續5個月突破50%。在剛剛過去的12月盡管沒有繼續保持,但差別也并不大。

數據顯示,12月新能源車國內零售滲透率49.4%,較2023年同期滲透率提升9.1個百分點。從全年來看,新能源車零售年滲透率達到了47.6%,同比增加12個百分點。

圖片來源:乘聯分會

且值得關注的是,伴隨著中國新能源車的規模優勢顯現和市場擴張需求,中國制造的新能源品牌產品越來越多地走出國門。

乘聯分會數據顯示,12月新能源乘用車出口12.2萬輛,同比增長21.5%,環比增長52.9%,占乘用車出口30%,較去年同期增3個百分點。2024年1-12月出口129萬輛,同比增長24.3%。

據該機構此前所公布的數據,中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度。其中2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉;2021年中國全年保持52%的較強水平;2022年中國新能源乘用車世界份額超過63%;2023年的中國占世界份額的64%;2024年1-10月繼續提升,達到68.9%的份額,其中10月中國新能源乘用車世界份額達到76%。

具體到海外市場,2021年中國自主品牌新能源車在海外市場份額為1.8%;2022年上升到4.7%,增長2.9個點;2023年上升到7.9%,增長3.2個點。

而2024年1-11月,自主新能源乘用車海外銷量份額已經來到10.1%,結合12月的增長情況來看,2024年自主新能源乘用車海外銷量份額將再上新臺階。

圖片來源:比亞迪

該機構還透露,中國新能源車出口向發達國家市場呈現高質量發展的局面,主要是出口西歐和東南亞市場,近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛文尼亞和英國等發達國家持續成為我國出口亮點市場,但11月稍有回落,而2024年對巴西等拉美國出口走強。

“雖然新能源汽車出口歐洲11月暫時放緩,期待隨著歐洲反補貼影響的逐步適應,中國對歐洲出口應該還能回升向上。”

2025年車市,或增長2%

“1月是車市波動較大的時點,外部經濟環境和季節性需求對車市影響較大,尤其是春節因素的影響。”乘聯分會如此表示。

具體來看,2025年1月共有19個工作日,比去年1月和去年12月均少3天,加之汽車行業春節前一般都會提早休假,因此1月的有效生產時間和銷售時間短促。

該機構還表示,當前外部環境變化帶來的不利影響加深,雖然通脹壓力有所緩解,但世界經濟增長動能不強,主要經濟體的經濟表現有所分化,貨幣政策進入降息周期。我國經濟運行總體平穩、穩中有進,高質量發展扎實推進,但仍面臨國內需求不足、風險隱患仍然較多等困難和挑戰。

業界周知,2024年促進汽車消費的國家報廢更新和各地以舊換新政策取得超預期的良好效果,尤其是四季度的乘用車零售增速達到14%的超強水平,部分消費者趕在年末抓緊換車。

這無疑對2025年年初車市帶來一定的影響,用戶會提前消費,加之目前處于政策的過渡期,消費者觀望新政策的期待偏高,形成1月初零售走勢較弱。

不過正如乘聯分會所說,為應對復雜的外部環境,當前區域性的“兩新”政策接續和企業出臺的兜底條款,在很大程度上繼續支撐新車市場保持活躍。

且值得注意的是,1月8日,發改委已經發布了《關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新與消費品以舊換新政策的通知》。在該機構看來,此舉必定接續推動國內汽車消費的增長,為1月汽車銷售推波加力。

其稱,每年1月的“開門紅”是地方政府和車企多年來共同努力的方向,因此會形成一定的批發轉移量。“結合當前市場部分企業仍有相當規模的訂單處于待交付狀態。雙向對沖下預計1月的同比銷量下滑幅度估計不會超過20%。”

回顧2024年,全國車市走勢呈現U型增長態勢,下半年的以舊換新和報廢更新補貼政策力度超強,推動2024年全年車市零售2,289.4萬輛增長5.5%。

乘聯分會表示,2024年的各地以舊換新的政策拉動銷量日益突出,2025年的以舊換新基本保持2024年的補貼力度,粗略估計報廢更新和以舊換新的總體補貼資金的需求估計要超過2,000億元,這將遠超歷史補貼峰值,因此規范各地以舊換新補貼上限的意義很大。

“目前按2024年的政策基本延續的測算基礎,判斷2025年國內車市零售2340萬輛,增長2%,新能源乘用車零售1,330萬輛,增長20%,滲透率57%。”

盈利挑戰,將繼續增大

2024年,車市延續增長勢頭,但行業利潤表現卻不盡如人意。

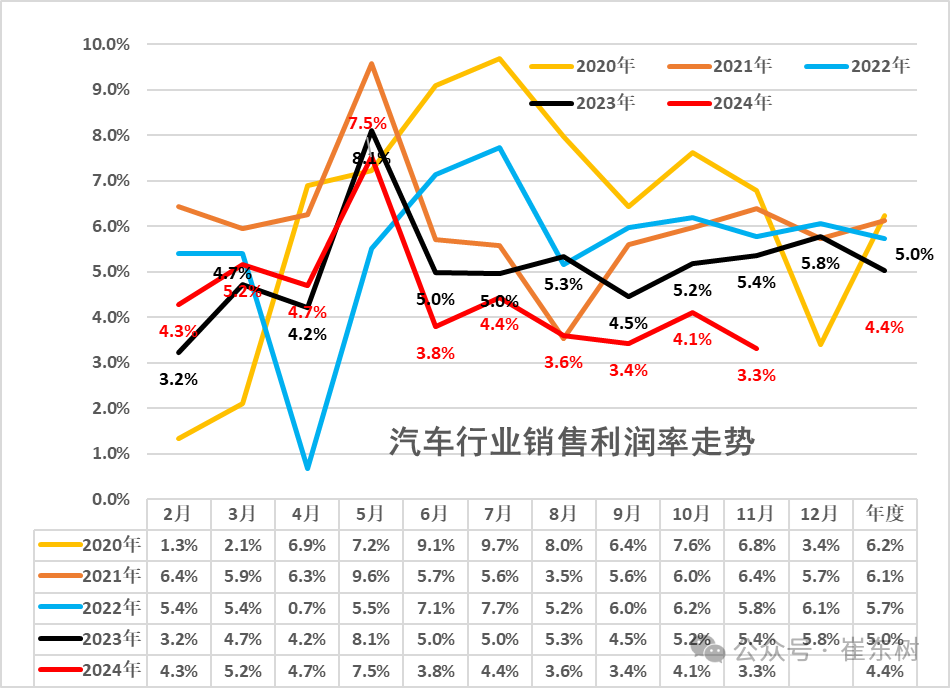

據乘聯分會分享的數據,2024年1-11月,汽車行業利潤同比下降7.3%,汽車行業利潤率4.4%,相對于下游工業企業6.1%的平均利潤率水平,仍偏低。其中,2024年11月,汽車行業利潤同比下降35%,汽車行業利潤率僅為3.3%。

圖片來源:崔東樹

產銷改善,但利潤卻劇烈下滑,這與價格戰的持續顯然有很大關系。

據蓋世汽車研究院統計,2024年,超過70多個汽車品牌、330多個車型以不同形式參與了價格戰,產品覆蓋全面,優惠力度不斷升級。

崔東樹所提供的數據亦顯示,2024年全年降價車型數量,大幅超出2023年全年的148款以及2022年的95款。

從降價力度來看,2024年新能源車新車降價車型的降價力度算術平均達到1.8萬元,降價力度達9.2%;常規燃油車新車降價車型的降價力度算術平均達到1.3萬元,降價力度達6.8%;總體乘用車市場新車降價車型的降價力度算術平均達到1.6萬元,降價幅度達8.3%。

在他看來,新能源汽車規模呈現爆發式增長,單車批量大幅增大,單車成本明顯下降,而且頭部的競爭格局仍未穩定。因此,在這種高增長的市場中,2025年“價格戰”仍將延續,并且將極其猛烈。

蓋世汽車研究院分析師亦表示,價格戰或將成為未來3-5年的持久戰,本質上是中國車企開始掌握新一輪汽車的定價權,開始啟動了市場淘汰賽,并開始積極參與到全球化市場競賽。

這意味著,接下來,汽車行業大概率將面臨更大的盈利挑戰,需要加大成本控制水平,更有效地降本增效。