2006年啟動的點校本“二十四史”修訂已歷時近20年,這項令公眾熱切關注的重大古籍整理出版工程有何新進展?1月9日,出版方中華書局專門借2025北京圖書訂貨會之機進行了全面介紹。

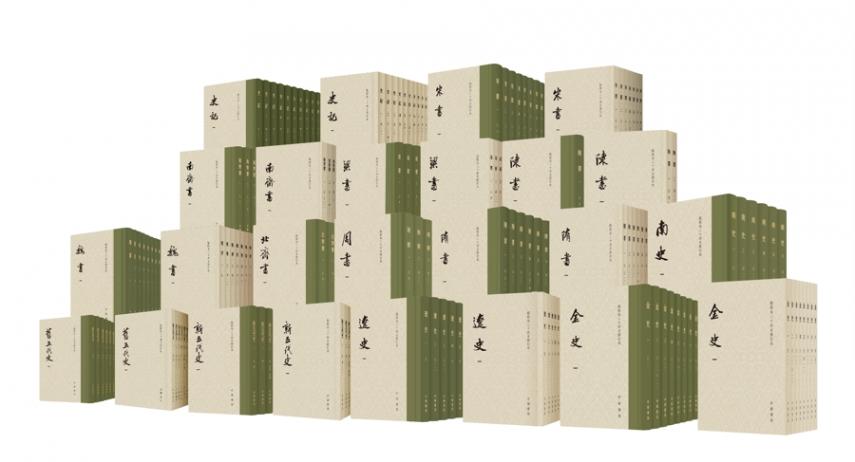

目前,點校本“二十四史”修訂本已陸續(xù)完成十四種,即《史記》《舊五代史》《新五代史》《遼史》《魏書》《南齊書》《宋書》《隋書》《金史》《梁書》《陳書》《周書》《南史》和去年8月在上海首發(fā)的《北齊書》。雖說只剩10種,但很多都是體量巨大的“大部頭”“硬骨頭”,合計達到168冊。另有《清史稿》48冊也在緊鑼密鼓修訂中。

《晉書》可望今年推出

目前“前四史”中只修訂了《史記》,其他三部進度如何?中華書局歷史編輯室(二十四史修訂辦)主任胡珂介紹:“前四史”的歷代抄本、刻本數(shù)量眾多,點校工作難度大。120卷、270萬字的《漢書》在北京大學吳榮曾和北京師范大學汪桂海接力主持下已交初稿21卷。120卷、230萬字的《后漢書》在山東大學文學院趙生群、杜澤遜主持下,版本校工作已接近完成。65卷、100萬字的《三國志》由復旦大學吳金華和其子吳葆勤承續(xù)主持,目前已交定稿9卷,預計2025年內(nèi)交齊全稿。

130卷、190萬字的《晉書》由北京大學羅新主持,定稿會已召開,有望在2025年推出。

中華書局副總編輯俞國林介紹,322卷、500萬字的《明史》由南開大學南炳文主持,于2018年正式啟動編校流程,陸續(xù)進入定稿工作。全書現(xiàn)有15000多條校勘記。“編輯部的工作,是對全書的校勘記要進行逐一復核。”俞國林以避諱字問題為例,如雍正的名諱是愛新覺羅·胤禛,“胤”字用“印”“引”“孕”“尹”“允”“蔭”等字替代,需要逐卷檢查各項內(nèi)容、增補大量校記。“《明史》體量大,材料多,記載紛呈,考校不易。保守估計,我們還要兩年時間才能完成。”

中華書局副總編輯俞國林(中)、中華書局歷史編輯室(二十四史修訂辦)主任胡珂(左)介紹點校本二十四史修訂工程推進情況

修訂本在校勘理念、校勘版本等多方面全面提升

有讀者提問,近年陸續(xù)出了《梁書》《北齊書》等修訂本,但《北史》修訂本沒出,為什么可以說南北朝斷代史全部出完了呢?

胡珂介紹,斷代史是指僅記載某一個王朝史事的歷史,如果多個王朝就是通代而非斷代了。因此《宋書》《南齊書》《梁書》《陳書》《魏書》《北齊書》《周書》是南北朝的斷代史書,修訂本都已出完。《南史》《北史》是涵蓋幾個朝代的通史,目前還剩《北史》沒有出。“《北史》來源多是《魏書》《北齊書》《周書》《隋書》,這幾種史書的修訂成果是《北史》修訂必須參考的,《北史》修訂稿2019年已經(jīng)交齊,我們把它安排在所有北朝斷代史出完后才加快審讀節(jié)奏。”

有讀者問,“二十四史”原本有很多的干支錯誤,修訂版在遇到這類問題時,如何勘誤?胡珂表示,干支錯誤的確非常常見,通過今天的歷法考證推算,或者根據(jù)史事互相對照,都能發(fā)現(xiàn)這些錯誤。但是否都據(jù)以改動史文,是必須認真區(qū)別對待的。部分干支如“己”“巳”“乙”確實因形近而容易在流傳過程中訛誤,這種情況可在有版本依據(jù)的時候改字,還有許多是修史過程中的錯誤,對各家有關考證都要逐一復核文獻,界定致誤的原因,并有區(qū)別地決定改或不改、出校或不出校。

修訂本比原來的點校本有哪些提升?俞國林介紹,修訂工程并不是簡單地對原點校本做一些規(guī)范體例、修改編校錯誤,與上個世紀的點校本相比,修訂本在校勘理念、校勘版本、文獻等多個方面都有很大進步,挑戰(zhàn)極大。例如,《史記》修訂,原點校本是不設校勘記的。修訂本在點校本基礎上,對底本、通校本、參校本作了復核和補充,凡改皆記,共出校勘記3400多條,約30萬字。

胡珂表示,出版點校本“二十四史”修訂本的根本目標,是為了給學術(shù)界和廣大讀者提供一個文本更準確、學術(shù)含量更高的出版精品。所以未來也會根據(jù)讀者在內(nèi)容和形式上的多種需求,開發(fā)包括平裝本、縮印本、簡體橫排本等相應產(chǎn)品。