2024年接近尾聲時,汽車行業傳出極具震撼性的消息:本田汽車和日產汽車正考慮組建一家控股公司,并且有望在短期內簽署諒解備忘錄。同時,兩位車企巨頭還計劃將三菱汽車納入該控股公司體系中。

這一重磅消息在汽車圈可算是炸開了鍋,畢竟這兩家如若真的合并成功,或將締造出全球汽車行業又一巨頭。按照日產、本田、三菱三家企業的整合,預計銷量將超過800萬輛,成為僅次于豐田汽車和大眾集團的世界第三大汽車公司。

對此消息,日產和本田均給予不承認不否認態度,并表示如有新的消息,將在適當時間向利益相關方公布。雖然兩者合作的消息還沒實錘,但市場已開始憧憬本田-日產新聯盟的誕生。此次合并將成為繼2021年1月菲亞特克萊斯勒與法國標致雪鐵龍集團合并組建Stellantis集團以來,汽車行業最大并購案。

不管是奔馳與寶馬簽署合作協議、豐田和馬自達達成深度合作,還是本田和日產也商討合作,都印證了車企對于汽車行業巨變的焦慮和改革的決心。如果此筆交易達成,或將有助于雙方在全球汽車市場的激烈競爭中站穩腳跟。本田和日產選擇合并,是最好的選擇嗎?

日產、本田攜手或將1+1>2

近年,飽受周期性因素及國際貿易形勢影響,汽車市場增長明顯放緩,各大車企壓力倍增,本田與日產兩大集團亦在所難免。關于本田、日產合作的消息,今年以來就不絕于耳。至于為何本田和日產之間會合作,主要是當下的局,兩者合作才是最優解。

在技術變革關鍵時期,全球汽車企業在短期內將陷入“盈利瓶頸”。一方面是因為全球汽車市場增長明顯放緩,各大車企利潤增長變得愈發困難;另一方面則是新技術的投資壓力持續增加,車企在為未來的業務買單。在這樣的背景下,抱團取暖可謂上策。

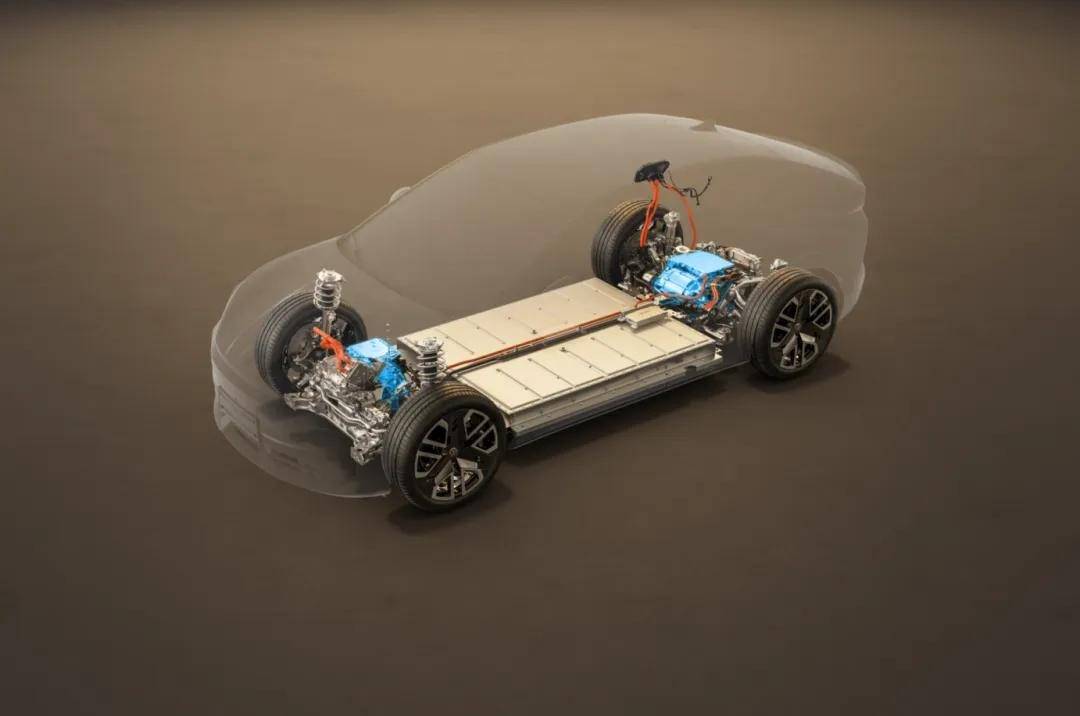

日產和本田本是一對“老對手”,雙方實力相當。因為同為日系企業,兩者不僅“知根知底”,企業調性更是極為“合拍”。本田與日產一旦合并,不僅可共擔巨大的電動化和智能網聯技術的研發成本,也可以加快智能電動車型研發周期,更快實現平臺化生產。

其實此前我們就已經聽說了兩家車企有關合作的一些動作。公開資料顯示,今年3月,日產和本田簽署諒解備忘錄,就電動汽車業務展開全面合作,包含聯合采購、共同開發動力平臺、零配件通用化等;到了8月,雙方將合作的領域繼續深化,其中包括車載電腦操作系統的標準化、電機以及逆變器等關鍵零部件的共享。

合并可以促成資源互補,可以分攤成本,有利于加速雙方電動化轉型。但也面臨著諸多挑戰。首先,是如何管理好龐大集團,平衡好內部資源;另外,大型汽車集團內部人事關系、利益糾葛錯綜復雜,同樣也會影響到談判結果。

由此可見,合作之路并非那么順暢。畢竟談判是無法確定的,沒人能保證最終協議會達成。現在看來,合并一事還充滿未知,但雙方目前增長都出現乏力,同時還面臨轉型的壓力,都將成為兩家企業新的擔憂。況且目前中國車企已在轉型電動化的技術上越走越遠,不知道二者合并后是否能迎頭趕上?

不內卷,總抱團!自主品牌應向日企“取經”

放眼全球,各大車企的抱團已成常勢。隨著電氣化、智能化等技術的快速發展,車企面臨著技術轉型和資金投入的巨大壓力,這迫使昔日的競爭對手放下新仇舊恨,轉向攜手合作來分攤投資負擔。

除本田與日產外,今年9月通用汽車表示,將考慮與現代汽車就聯合開發電動汽車和軟件等新一代汽車進行合作;與此同時,寶馬也與豐田宣布了針對燃料電池汽車的全面合作。這些企業試圖通過強強聯手,在新的全球汽車格局中尋求生存空間。

這種抱團取暖式的操作確實體現了外企在市場的團結性,這點確實值得我們國產汽車品牌去學習與借鑒。本田和日產的“合作”,讓人不由聯想到中國車市最近頻繁出現車企倒閉的事件。近兩年,中國車企陷入“內卷”的漩渦,激烈地搶占市場份額,呈現明顯的“優勝劣汰”之勢,同時也造成大量資源浪費。

雖說企業間的競爭是必須的,但也要建立在保持企業健康的前提下,如今車企之間的內卷已變味,走向相互“內耗”,這樣只會損害中國車企在全球的競爭力。所以,當下中國汽車行業需要更好的良性競爭環境,以及互勉互助形成合作共贏形勢。尤其在海外市場,希望我們自主品牌能停止內斗,一致對外。

汽車市場環境的變化正在加速,智能電動化轉型勢不可擋,這種變化加深了企業發展的焦慮感,所以本田和日產選擇商討合并。不過,正所謂知易行難,在具體的操作和實踐中,企業間實現整合的難度要比外界想象的復雜得多,隨時有可能出現劇情反轉。至于最終情況如何,靜待官宣吧。